在無數關於胡椒噴霧、催淚彈乃至於開槍瞬間的現場畫面裡,我們觀察到一場真正的、流動的、瞬息萬變的跨世代抗爭:被6月9日反送中遊行啟蒙的後雨傘一代、2014年參與佔中的雨傘世代,以及八九民運起就關注中共動態的人。他們不一定都願意露臉,但都想告訴我們,是什麼讓他們站上街頭,生死與共。

自香港政府在今年(2019)4月3日向立法會提交《逃犯條例》修訂草案至今,香港民間以「反送中」為口號的行動,包括聯署、罷課、遊行、包圍立法會等等,已經持續了兩個月之久。6月9日的103萬人大遊行將洶湧的民情推向高峰,6月10日凌晨港警開始圍捕民眾,社會氛圍開始變化;運動在6月12日進入一個嶄新的階段,包圍、衝撞、憤怒的人群與港府的150顆催淚彈、20發布袋彈及數發橡膠子彈直球對決。6月16日第三波大遊行人數翻倍至200萬。

過去一星期來,港人幾次佔領政府總部與立法會外的主要道路,形如「雨傘運動2.0」,但運動模式卻又進化得超乎想像。人們不再如傘運時一般,用長達79天的時間紮營佔領馬路,而是以一日甚或一夜為單位,遊走於警察暴力的空隙之間,隨時尋找進一步行動的機會,互相說著李小龍的一句名言:“Be water, my friend.”

過去5年間,香港的政治形勢一路變壞,社運領袖相繼被判入獄,民選議員被取消資格,香港警察的開槍行為被行政長官林鄭月娥稱為「天公地義」。香港人學會了用口罩、眼罩、面罩、保鮮紙、頭盔來保護自己,似乎闖出了一條突破後雨傘社運低潮的嶄新抗爭路線。

在無數關於胡椒噴霧、催淚彈乃至於開槍瞬間的現場畫面裡,記者觀察到一場真正的、流動的、瞬息萬變的跨世代抗爭。我們訪問了三個世代的行動者,試圖從世代層面,看到不同時期、不同政治環境下孕育出的他們,如何理解、參與反送中運動,勾勒一幅跨世代的抗爭群像。

他們當中最年輕的,有16、17歲的中學生,對僅僅3、5年前的學運領袖周永康、岑敖暉、梁天琦,都只有非常模糊的印象。他們迷路在高樓林立、天橋縱橫的金鐘站,不知該如何紮鐵馬,眼睜睜看著警察把子彈上膛,卻又不懼於一次次回到現場。

中生代的雨傘運動親歷者,則有基層工人,曾在金鐘睡足79日,甚至在馬路上經營出社區感的大隻佬。傘運結束後聯絡漸少的幾十名佔領區鄰居,卻因反送中而重新聚集,互相保護,甚至加入唱聖詩的基督徒隊伍,成為現場留到最後的人。

更老的一代,有1989年曾親上北京見證六四屠殺的前學聯(香港專上學生聯合會)成員,在催淚彈的煙霧瀰漫中趕赴現場,回想起當年中彈的北京學生,同樣的憤怒延燒到今天。老一代裡也有怒斥警察的熱血旺角街坊,質問警察為何傷害年輕人,擋在兩者中間。

三代人的身影交織在一起,成為航拍畫面中的點、線、面,用各自的方式告訴政府,香港人為何如此憤怒。如受訪者所說,這或許是1989年以來,香港最大的危機時刻,但同時,也即將迎來香港最熱烈的社運年代。

──阿雪,17歲,中學生──

「我們是看中國綜藝的一代,但我們不要中共統治香港。」

我不知道周永康、岑敖暉是誰,直到有個大我一兩年的朋友說他們很帥,又很興奮地畫他們的漫畫頭像,我才知道他們是雨傘運動的領袖。我只在非常和平的時候,去過金鐘看了一次。我媽會看電視罵學生搞事,但我看到警察打學生。魚蛋革命的時候,我在電視上看到扔磚頭,我媽罵他們暴力,我卻問:為什麼妳不先想想,這些人為什麼要扔磚呢?在那之後,我看新聞知道了梁天琦和本土派、勇武派,再到後來看到他們被判刑,我對這個政府和警察就徹底失去信任。

6月9日去遊行,我本來只是想多個人頭,沒想過真的要去衝。我本來以為這麼多人遊行完,政府怎樣都會推遲一下,沒想到還是要直接二讀,連樣子都不做了。那一刻我真的呆了,覺得「殺到埋身」(指危險已經非常接近)。6月11日晚,我有朋友去唱了一小時halleujah(哈利路亞),但他不是教徒。那些基督徒唱了整晚,才讓現場沒有衝突。他們分了三個聲部,真的像一個合唱團。

到6月12日早晨5點多,朋友叫我去做後勤支援,記錄每個去現場的同學的名字、身分證號碼,以防他們被捕,我們就可以去保釋他們;還要每半個小時確認一次他們的安全和位置。我突然變成了所有人的媽媽。

下午放催淚彈和橡膠子彈的時候,我在直播看到警察裝彈,從口袋掏出來,然後一顆,兩顆。我緊張大喊,朋友問我是什麼彈,我沒見過,答不出。我瘋狂給每個同學傳訊息問他們在哪,但他們都報不到自己的位置,因為太混亂。我們這些中學生都不認識金鐘的路,我想告訴他們怎麼逃,但自己也不知道。有一個同學中了催淚彈打來,從政府總部的樓梯跑下來,但分不清駐港解放軍總部和中聯辦(駐港解放軍就在政府總部旁),卻以為自己跑向中聯辦。也有同學打來,說:「喂!我⋯⋯」就突然之間沒了聲音。

我朋友說,她爸媽覺得她被洗了腦。他們不知道他們自己才是被洗腦的。

到今天,我們還是要求同學每半個小時報一次平安。學校周圍有幾架警車每天巡邏,幾乎是戒嚴的狀態。我有想過未來,但想一想就不想了,今日不知明日事,無力感太重。現在我們說「血債票償」,要登記做選民,用選票懲罰建制派。

──小白,16歲,中學生──

「魚蛋革命時我都還在大陸讀書,但這次我是真心撐香港!」

我的經歷有些特別,近年才由大陸來香港讀書,媽媽還在大陸。來之前我就看電視知道,香港人叫我們做「蝗蟲」。來香港之後,我第一次介紹自己在大陸讀書,有的人真的用很嫌惡的表情看我。

我來到香港之後才知道六四(指天安門事件)具體是怎樣一回事。但雨傘運動、魚蛋革命發生時,我都還在大陸,只知道學生搞事,有些「暴徒」。來香港以後,我被老師介紹到社區組織做環保義工,然後我才慢慢知道那些議員、學生領袖是誰。我是看《地厚天高》紀錄片才知道有梁天琦這個人。

去年七一遊行是我人生第一次遊行,第二次是守護東大嶼遊行。我還沒有去過六四維園燭光晚會。5月的一次校內討論會,有同學解釋《逃犯條例》是怎麼回事,我就加入,一起做罷課、聯署、文宣,每天都開會,準備6月9日遊行的橫幅和道具。這個星期我本來要期末考,但因為罷課,現在要補考兩科。

6月9日遊行那天,我留到晚上11點,我爸一直打來問我什麼時候回家。我爸也反送中,但他不會出來。但如果我媽知道的話,她一定會反對。不過,其實就算家長不讓子女出去,我們也一定會出去的。很多同學都跟父母吵架,有人的爸媽說,專制有什麼不好?

之前有一段時間,我因為身分認同的反覆,有時覺得自己是香港人,有時又覺得自己是中國人,情緒好低落。但我現在好像看開了,我是以香港人的身分去看反送中這件事,這次我是真心出來撐香港的。

我們老師說,這是一場長久戰,我們要有希望。

──阿進,35歲,水電工──

「過去5年好多人都說以後都不出來了。但大家心底明白,大是大非的時候,一定會再見面⋯⋯」

我們在雨傘運動的時候聚集了一班佔領區的鄰居,有個小社群,最多時有40幾人。因為我們79日都睡在金鐘,每天睡醒說一聲「Hi」,就像家人一樣,所以運動結束後,很多人接受不了,整天一群人在街上流連。後來慢慢,我們都要回到現實生活,上班的上班,有的要家庭要顧,自然就疏遠了。

但這一次,全部人都重新出來了。

佔完中以後,很多人都灰心絕望,他們過去5年中都說,「我以後都不出來了」、「打死都不出來了」。結果還是出來。大家心底都明白,一有這些大是大非的時候,我們就一定會再見面,就像以前雨傘那樣。

我們一起出來,只是希望身邊人不要受傷。大的看住小的,不要被警察打,沒有想得很複雜。6月9日遊行完到深夜,人們還留在那裡,我們就判斷可能有衝突,希望用以前佔領的經驗幫到他們。我們就負責觀察這些,通常警察都是三面包圍留一邊給你走,如果你不走的話就要收網拘捕。通常是白衣服的警察先去下指令,完了之後就開始慢慢佈防。來來去去警察都是這樣。

12號早上我見到夏愨道被佔領的時候,整個感覺都回來了,意志非常高漲,忍不住流了兩行眼淚下來。我們回來了!終於。真的呀,我好感動,我不知道怎麼講。

我見到好多小朋友素人在最前排,大家都好勇敢,我非常敬佩他們的勇氣,我今時今日再走出來都不敢走到最前排去頂住警棍。暴動罪過去幾年判刑太重,抗爭成本太高了。而且太多佔領區老友拉住我,好照顧我,好緊張我,我很感恩。放催淚彈那日,當我知道立法會示威區開槍,我瘋了一樣無論如何都想衝過去,跟這幫警察拼死一搏,想隨便拉一個過來扭斷他的脖子,我心裡面的仇恨已經到了這個地步。但我被身邊的人拉住了。我們的感情就是這樣出來。

這次的年輕人其實很厲害,知道用水淋熄催淚彈,真的學到外國那種抗爭模式,最起碼應對催淚彈不是只會逃走。有些人還有豬嘴那種防毒面罩,從eBay上買的。

但某程度上他們都判斷不到警察會做什麼,紮鐵馬也不知道怎麼紮,我們就衝到前面去教他們怎麼紮。有的人把幾個鐵馬並排放,我們建議的做法是三個鐵馬紮成一個三角形,然後翻過來,鐵馬的腳要朝上,這樣才方便移動。如果真的有20個這樣的三角形推出去,警察都會被你推後。這個也不能怪他們,因為我們上次雨傘的時候長期佔領在那裡沒事做,就慢慢研究這些鐵馬,研究出來方法。但這次完全不同,警察再不會讓你佔,一晚就要清你,很快。

我想我們都要思考一些更靈活和低成本的抗爭方式。因為警察已經進化了,手法愈來愈兇狠,報復式的,養了5年兵,就是為了等你這一日。香港人從來都是轉數快,要變就變,適應環境的能力好強。我希望未來的抗爭可以走向「睇餸食飯」(指視乎情況調整),警察打你,你就唱聖歌哈利路亞;警察回家,你就衝。

我也想過移民,不用說政治環境了,首先房子我肯定是買不起了,公屋我又不知道排到幾時,我賺來賺去都存不到錢,只是剛剛夠生活。我當然想走,隨便移民去哪裡。如果再有運動,必要時回來再死過咯(必要時再回來跟它以死相搏),搭飛機好方便。就算我移民到外面,我也會好在乎這個地方,因為始終我根在這裡。

我的朋友很多都這樣,而且多了很多人千方百計想走。政治、民生、經濟密不可分。多些香港人醒覺,就會多些人走入政治。

──阿軒,34歲,學者、藝術工作者──

「在這場運動裡沒人再搞什麼藝術花樣了,要的是直球對決。」

我從17、18歲就對香港政治很留意,很多選擇都是因為社會運動,關心政治所以大學讀香港中文大學政治系,還做過中大聯合書院的學生會會長。後來參與很多城市空間、城市發展的社會運動,我才會去讀地理學的研究所。

2014年,新界東北所謂衝擊立法會的時候,是我人生最痛苦的時候,寫博士論文寫到最後關頭卻發生這麼嚴重的事。到雨傘運動佔領前一個星期,學生罷課第一日,我還在英國做畢業論文答辯,答辯通過立刻回來,每天都去金鐘佔領區。

但這次的運動,我覺得一個書生藝術家在這樣的時候是沒什麼用了。可能我已經很老了,好像卡在中間,沒有老到有些權力,像大學校長出來說支持學生,但又沒有年輕到出來衝。

這次的行動者不會做太多餘的事,例如以往我們做的soft事。他們直接往目標走過去,不會搞花樣。6月9日,(發起遊行的)民陣並沒有叫大家要做什麼,現場不需要議員或任何領袖去說,大家很快就發展出一個默契。他們其實很成熟,知道參與一個運動是什麼意思,包括心理準備,知道遊行散了還留在那裡是什麼意思,知道被捕是什麼意思,但他們也不想被捕。

我覺得不可以說這是雨傘2.0。你可以感覺到年輕人不只在說反送中,而是新仇舊恨加在一起。你想想這兩年發生的所有事,會生氣到震。這次已經不是為了爭取什麼,而是「不要什麼」,是為了尊嚴,是鄙視政府。

我一開始很討厭反送中這個口號,覺得很簡單化,把議題變成反中。我很不喜歡看到一些排外的東西。結果真的動員了這麼多人,你會見得到,這個東西仍然是香港身分很重要的一部分。有年輕人會對上一代說,你們都是怕共產黨才來香港的,還真的可以說服到。

有學者說我們是防守型的公民社會,只知道守住原來有的東西,不會要去建立什麼。我覺得這個說法都很悲觀。反送中好像給我們一點信心,可能香港變壞的速度沒有我們想像中那麼快。可能就像《時代》週刊(TIME)說的,這場運動其實是自由世界和極權世界的抗爭。

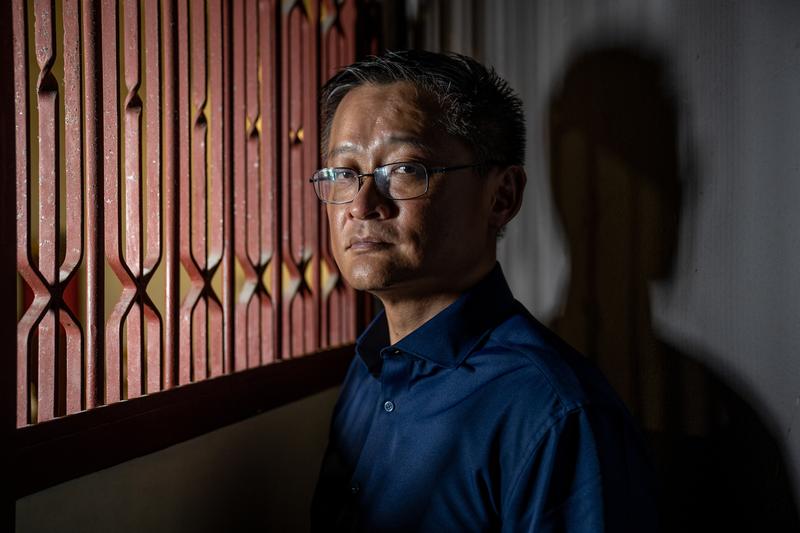

──陳sir,55歲,六四親歷者、社工──

「記住,30年來,我們的敵人都是同一個中共。」

我是一名社工。八九民運期間,我是香港學聯成員,去了北京聲援學生,結果見證六四屠殺,李卓人(前香港立法會議員)在醫院找到我,我才安全返港。我覺得我們這一代在這次運動中的角色,就是把30年前的記憶和氛圍和今天扣連起來,讓年輕人知道,其實我們的敵人一直都沒變過,都是同一個中共,我們一直面對同一種恐嚇。

到這次反送中的兩次遊行,比當年反對第23條更多人。中間還有2014年雨傘運動,香港人佔領79日都爭取不到民主普選。其實邏輯都是一樣的,就是中央不要香港有三權分立、不要西方民主,它要的是一黨專政的黨國,從來都沒變過。大家不惜犧牲自己的個人自由、身體,都是為了反對這件事。

6月12日,我是在警方發出第一顆催淚彈射出以後才去現場的,我要去看看現場的朋友和社區的青少年如何。我不覺得任何人需要面對橡膠子彈,但如果你選擇留下,我尊敬你、支持你,如果你想走,我幫你走。

但這次最恐怖的事情是,林鄭月娥清清楚楚告訴香港人,和平集會,她是不會理的。你百萬人遊行又如何?要衝突之後才會暫緩修例,也就是說每一次我們都要有衝擊,有死傷,有橡膠子彈。未來的社運如果都這樣,我好擔心。

我年紀大,不少朋友都在商界,有的還做一些頗重要的位置。但最近連這些最溫和、有利益關聯的人,都覺得很氣憤,不接受暫緩條例,因為覺得林鄭月娥在警察暴力之後的回應太過分。我30年來第一次見他們這樣。

這些平時親中的人,其實在香港比例一直不小,我永遠記得2014年放了催淚彈之後,港大做了一個民調,有22.1%的人覺得警察放催淚彈是對的。這個數字對我來講,就是香港信任政府和黨國的基數。但這次林鄭的做法,讓一些信任黨國的人都接受不到。

我做社工,幫助很多最窮的人,許多人覺得解決到生活基本需求就可以,其他都不過問。所以當我的同事把支持修訂和反修訂的資訊一齊傳到服務對象群組,就立刻收到投訴,說我們政治化。我覺得香港現在是過去30年來,民憤最高的時候。但就算這種時候,都有這些暗湧在身邊。

我沒打算移民。這裡是我家,要走的是中共的人。我的角色,對青年朋友們也是一樣,告訴他們八九到現在我們面對的是什麼,你自己選擇怎麼做,包括要不要離開香港。你選擇離開沒關係,但要記得回來。

──權叔,59歲,旺角街坊、劏房戶──

「我在現場對警察講,我們繳稅不是讓你打年輕人的。」

我是一個普通旺角街坊,住劏房,因為業主多收了我們水電費,才開始接觸社區組織,發現原來香港有很多事不公平。我是香港第一個去控告業主的劏房戶。

之後我每年都參加六四晚會和七一大遊行。雨傘運動的時候,我在旺角彌敦道佔領,睡在街上。今年3月我開始關注《逃犯條例》,今天下午還在派傳單。6月12號我也在金鐘,幫忙收市民捐贈的物資。到下午放催淚彈,大家就叫我走。那天應該很累,但其實不覺得累的。

雨傘運動之後,我想過年輕人是不是以後都無心參與社運了?這次我見到,原來不是的。我都沒想到會有這麼激烈的場面,收物資的時候收到眼罩、口罩這些,還覺得奇怪。我也想不到警察會有這麼厲害的手法,還開槍,殺傷力很大,這些畫面我看了都很難過。

我在現場對警察說,我們繳稅不是讓你打年輕人的,如果你要這樣,不如去大陸做公安。明天我們會在豉油街放映警察暴力的影片、派傳單。我每天會派幾千張,整整一打。

年輕人是為了未來在爭取,我們能幫到多少是多少。

訪問結束,記者和中學生小白一起走進地鐵站,見到一張《詭娃安娜貝爾:回家》的電影海報,7月上映。她說很想看,我隨口回應說,自己從來不敢看恐怖片。她突然停下腳步看著我,問:「你覺得催淚彈恐怖,還是這些電影恐怖?」我一時失語。

後來我把這段對話告訴了在雨傘運動時佔領金鐘的藍領大隻佬阿進。他露出驚訝又感佩的表情,接著說:「香港人會繼續進化的。」

「從另一個角度想,這一代人從小就有這些經歷和體驗,可能會長成更厲害、強壯的人,進化出非常堅強的人格,」他說,「香港是有希望的。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。