但少女被爆眼後的深夜,柳廣成再也忍不住了。「我覺得忍無可忍。急救員從來不分敵我、不分政治立場,不管你是警察還是示威者,都會幫忙。受害的是一個沒有做壞事的人。我好憤怒,覺得無法忍受。」他拿起鉛筆,唰唰唰畫下被爆眼的少女,畫到凌晨累極便睡著了。隔天在Facebook發布漫畫後,他才知道,「我把她的傷勢畫太輕,她的眼骨碎裂,可能終身失明,我卻畫得像是剛動完白內障手術。」

香港反送中運動持續逾5個月了,港人仍在白天生活、夜晚抗爭的日常中渡過。上週五,年輕學生周梓樂在醫院急救5天後仍過世,外界懷疑周梓樂在警察暴力下墜樓重傷。整個週末,香港人悲傷極了,夜夜各區都有民眾點白蠟燭持白花默哀。那幾天,柳廣成窩在工作室兼住家裡,仍在拼命畫著,他畫下的是2028年的香港,抗爭與受傷已成為日常。

10月初,我們在香港跟柳廣成見面,地點是他的工作室兼住家,雖說是兩房一廳的格局,但其實小得不得了,有個窄小的開放式廚房,兩個房間都只容得下一張雙人床。這在香港,已是難得的住居,目測8坪大的空間,月租要價約6萬元台幣。我聽得咋舌,柳廣成也有點苦惱,這是他朋友的小屋,年底之後,就得還給朋友住,下一步,他還不知道該去哪裡。

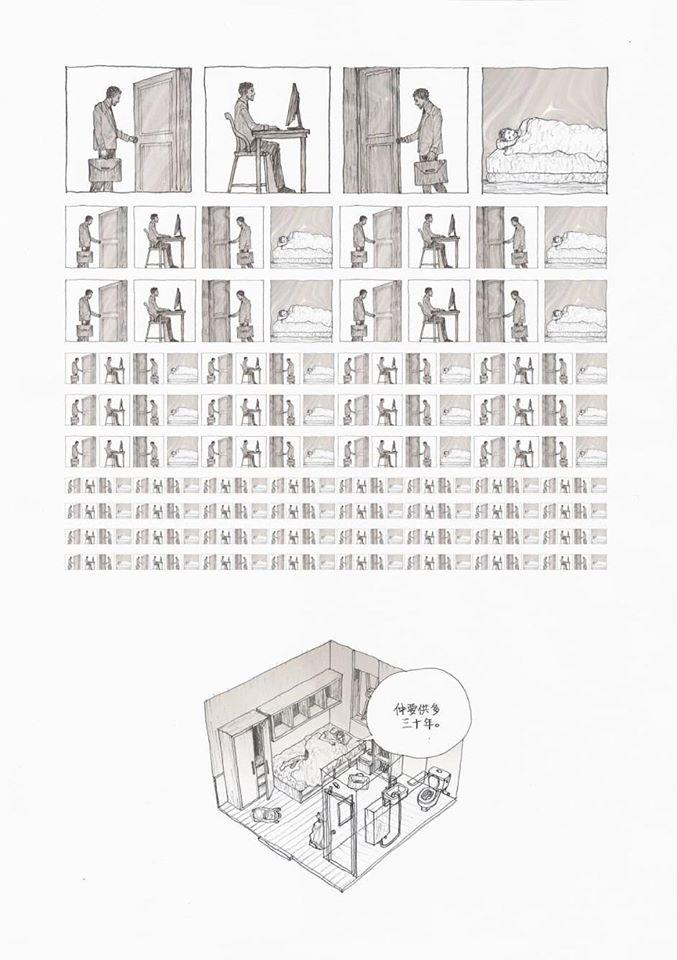

那樣的窘迫,柳廣成也都給畫在漫畫裡了。10月起的每個週日,他都在香港《明報》的「星期日生活」副刊裡刊出專欄,系列漫畫主題是「2028香港」,其中一張作品描繪的是上班族,日日上班下班回家睡覺再出門上班下班回家睡覺出門,漫畫分鏡愈縮愈小,裡頭的人彷彿也被壓扁了,最後幾乎消失。全版漫畫只有一句對白:「仲要供多30年。」意思是背房貸30年,換來豢養自己的狹小牢籠。

29歲的柳廣成從小就愛畫畫,母親跟他說,他3歲開始就會拿筆畫畫。小小的柳廣成當時不知道畫畫對自己的意義,只知道畫畫是習慣,也是最開心的事。他在香港出生,2歲大就隨父親工作舉家搬到日本京都。日本是充滿動畫與漫畫的世界,柳廣成跟多數的小孩一樣,很快就愛上身邊的一切,拿起筆的時候,不是模仿日本動漫角色,就是畫天馬行空的劇情。

8歲多那一年,父親因公司經營困難而失去工作,一家人拿不到移民簽,只能離開日本。柳廣成隨著爸爸媽媽回到故鄉,他的父母都是中國人,困頓之時,決定回老家山東待上一段時間。當時中國仇日情結仍盛,特別是北方人。起初,柳廣成連小學都找不到,有些學校一知道他是從日本回來的,就拒絕收他做學生。

好不容易找到學校讀了,卻是惡夢的開始。柳廣成當時說得一口流利日文,但半句中文也不會。他與哥哥入學就被霸凌,個子高大的哥哥選擇武裝自己,加入校園幫派,變成更有威脅性的人。但柳廣成個性內斂,當時個頭又小,日日被欺負,卻不敢吭聲。明明是有名字的人,但沒有人願意喊他的名字,同學只喊他「日本鬼子」。

歧視還不只來自同儕,柳廣成記得,有一次他的長尺不見了,他舉手說:「老師,我的尺子不見了。」老師立刻從背後掏出那把他的長尺:「是不是這把呀?」柳廣成點頭,老師笑笑著,拿那把尺開始打他。幹什麼呢?「不知道,就是想欺負我吧。老師欺負我,同學一定更欺負我的。」有時走在路上,不管大人還是小孩,總有人會拿石頭丟他。

「為什麼大家要這樣對我呢?」柳廣成很難過,回家問爸爸媽媽,爸爸開始解釋世界歷史,原來因為二次世界大戰的關係,留下的是民族的仇恨。雖然他很不快樂,但好似也懂了一點點。他告訴自己,「就是我不夠幸運,被誤認成日本人。」但他也疑惑,就算自己是日本人,也不該遭受這樣的待遇吧。身份,為什麼能決定一個人被對待的態度呢?

「我知道大家都是受害者,他們的祖先是被殺掉的,所以他們需要發洩。他們對我的憎恨,不是因為我的為人,只是因為我的身分,根據那些標籤去對我人格進行判斷。我當然非常不開心,但也只能忍耐,畢竟他們沒有殺掉我或是怎麼樣,就是打一打。我告訴自己,是我不好運,只能接受這樣的命運。但那時候,我真的覺得自己好像要完蛋了⋯⋯」

從日本回來的柳廣成,一句中文也不會說,但面對強大的壓力,還不到9歲的孩子竟在一個月之內學會說中文,回想起來連他自己都不可思議,「一說日文就會被欺負,只好拼命學啊!」他記得自己每天都在忍耐,好不容易熬到放學,就衝回家看從日本帶回來的漫畫,然後拼命畫畫,「如果不畫畫,我就感覺自己堅持不下去了。」只有在漫畫的世界裡,他才得以紓緩。

你一言我一語,人人都想跟他要一張畫。內向的柳廣成也才鼓起勇氣,小心翼翼對同學說:「我幫你畫畫,但你不要再欺負我,好嗎?」就這樣交到朋友嗎?眼前的柳廣成已是大男孩了,他苦笑著搖頭:「沒有,他們不會當我是朋友的。」但被霸凌的情境漸漸轉變,這是他第一次世故地交換條件,學會在夾縫中求生存。原來,漫畫可以幫助他保護自己。

也是那個時刻,柳廣成意識到,漫畫對他來說,有多麼重要。療癒了自己,也保護了自己。

在中國生活不到一年,他隨父母再回到香港生活。原本忐忑的心情,卻突然得到釋放。「對我來說,香港完全是天堂。我在內地的時候,知道世界大戰的前因後果,也知道為什麼內地人會討厭日本人,我就假設香港也是這樣。結果不是啊,我一說我在日本長大的,香港朋友都好崇拜我,還到處跟人家介紹我。我好開心,覺得好像從地獄來到天堂了。」

香港生活太快樂了。朋友們都喜歡日本,喜歡日本的電影與電視劇,喜歡日本食物,也喜歡一起聊日本漫畫。起初母親擔心他再被霸凌,特意送他上國際學校,同學都是不同國家的小朋友,馬來西亞、台灣、新加坡⋯⋯他於是說得一口好中文與好英文。放學之後便是廣東話時間,他在書報攤翻看搞笑漫畫,為了看懂搞笑漫畫,開始努力學廣東話。

書報攤,像是他看世界的窗口。他記得在山東時,雖然流行漫畫,但能找到的書很有限。香港的書報攤什麼都有,可以買到最新連載的日本漫畫和香港當地漫畫。那個時候,畫畫成為一件有希望的事。雖然亞洲傳統父母總不認同孩子畫畫,柳廣成就以學業成績證明自己,一路畫到長大,後來考取香港中文大學藝術系,畢業後全職創作。

兩年前,香港藝術中心邀請柳廣成赴法國安古蘭國際漫畫節(Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême)參展,那時他正逢低潮期,一直以來,他雖然畫著喜歡的漫畫,但仍得順應商業風格,作品多偏向日漫表現手法。安古蘭漫畫節帶他看到更大的世界,柳廣成終於明白焦慮從何而來,「原來這個世界不只有日本漫畫,而是有各種風格的漫畫呢。」返港後,他什麼都不管了,一切從心,充滿衝勁地只畫自己想畫的東西。

這便是我們如今看到的柳廣成。他擅長以鉛筆畫漫畫,在A3白紙上唰唰過去,用自己的方式說故事。他像過去一樣在Facebook上發表作品,獨特的風格大受歡迎,得到比過去多上許多的迴響,更多案子找上門。第一次與電玩遊戲公司合作的漫畫書,開賣短短4小時,限量版300本就銷售一空。日前他到台灣參加圖像小說展,還有讀者專程捧著書找他簽名。

成名了,人生看似要起飛了。柳廣成卻執起畫筆,開始畫起反送中運動漫畫。畫政治漫畫是有風險的,他也很清楚。問他為什麼?是因為藝術家有社會責任嗎?他慢慢地開口:「我覺得,不是藝術家的責任,是一個市民的責任。從小到大,我們的教育不是教我們關心身邊的事,而是好好讀書、好好賺錢、好好活下去,但這樣真的對嗎?」

柳廣成記得小時候受過的傷,即使傷口已不痛了,但內心結的痂、記憶裡的傷,不曾淡去。「我經歷過那些不愉快,更加意識很多事情都有前因後果。很多不愉快的事,是以前的人造成的。那麼,可能是以前有一部分的人,沒有盡到一個責任吧?就是一種與威脅抗衡的責任,」他深吸一口氣後說:「如果人性可以無私一點點,關心身邊的事情多一點點,或許社會就不會太腐敗。」

從8月中以來,柳廣成畫下一張又一張的政治漫畫,輕輕淡淡的鉛筆筆觸,呈現的卻是深沉的控訴。他記錄下少女被爆眼的時刻、太子站警察暴力的那個黑夜、被捕的示威者無法與家人團圓的中秋⋯⋯香港政府宣布將提案撤回《逃犯條例》的那一天,他還是畫,輪椅上的示威者遍體鱗傷,特首林鄭月娥輕輕貼上「撤回」的OK繃,「香港人身心都受創了,她只是貼上一張膠布,就想把傷黏好,可能嗎?一塊OK繃能治療全身重傷嗎?」

反抗的畫筆沒有停下,他仍持續畫著。問他不怕中國嗎?不怕付出商業代價嗎?柳廣成坦言,他是清楚的,也已經做好準備,「我知道我可能會面臨什麼。我個人不怕失去中國市場,但確實會擔心連累合作單位。」也因此,他與過去的合作單位漸漸保持距離,即便對方並沒有太限制他的言論自由。

柳廣成大學時就喜歡跳街舞,但總被學校保安以「廢青」、「不務正業」的眼神看待。漸漸的,香港能自由跳舞的地方也愈來愈少了。他說起最近剛完成的短篇漫畫,主角最後沒有地方跳舞了,就連繭居的房間也被剝奪,只能拖著一身家當在街上無處可去。畫的是跳舞,但其實談的是香港。就如同他的「2028香港」系列漫畫,以悲觀的未來想像,拼命敲響著警鐘。因為他很清楚,有些東西如果失去,永遠都不會再回來了。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。