四個圈圈連成一體,是阿策最愛畫的「毛毛蟲」。他們家裡,正好四個人:爸爸、媽媽,他與弟弟阿湛,兄弟倆都是中度自閉兒。自閉症家庭就像「毛毛蟲之家」,一個家庭就是一個生命共同體,四人八腳和時間賽跑。若在偏鄉,這場計時賽,還得跨越重重的路障。

好像所有的小丑牌都被他一個人抽光了似,先是太太產後憂鬱、後是兩個兒子被診斷為中度自閉症。最新的一張「鬼牌」,是3年多前他自己被檢出罹患了肺癌。

52歲的孫中光,婚後因工作從老家高雄大寮移居到台東巿,在國小擔任行政職。一對兒子相繼被診斷為自閉症、太太又精神狀況不佳,一個大男人要挑起一個家,根本沒有時間怨懟沮喪,自己生病後,更浪費不起一分一秒。6月中,他北上做例行檢查,「呼!好險又過關了。」

每一次,坐在診間門口的椅子上,他都在祈求:「老天再多給我時間,讓我去拼拼看!」

做為一對自閉症兒子的父親、10年來的每一天,他都「拼命」的在過。

和所有典型自閉症小孩一樣,一開始,阿策、阿湛也是狀似「特別乖」的模樣,連打預防針都不哭不鬧;但孫光中還來不及開心,就漸漸察覺不對勁。他說,阿策一歲半還不會走、也不開口,「最早在台東的醫院就醫,告訴我們是發展遲緩,當時,台東只有復健科,沒有兒童心智科、也沒有臨床心理師,能做的就是物理治療和職能治療,效果很有限。」另一頭還有來自家裡長輩的壓力,覺得夫妻倆不會照顧孩子。

在友人介紹下,阿策2歲半時,孫中光帶他到高雄長庚的兒童心智科就診,兒心科的醫師立即診斷出阿策是自閉症,並安排臨床心理師的治療課程。「第一次上課就讓我震撼,」孫中光回憶,那時沒有口語能力的阿策,常常讓他們搞不懂、摸不清,最後總在哭個不停,「那天在診間裡,阿策爬到窗邊去,心理師跟我說:『這是他想和你們玩,希望你們去抱他下來。』」第一次,孫中光知道,原來看起來老是沒有反應的阿策,並不是沒有「心思」,只是表達的方式不同。

這也讓他看見,只要接受適切的治療,他的孩子會有進步的機會。在長庚的醫療團隊建議下,他讓阿策去日間住院做密集早療課程。老家就在高雄的他,向台東服務的學校申請留職停薪,自己帶著阿策回高雄,太太和小兒子阿湛留在台東。每週一到五,他帶阿策去高雄長庚;週五做完治療後回台東全家團聚,週日再回高雄。

沒想到,才剛找到浮木,就遇到可怕的八八風災,南迴路斷、無法通行,週五晚回到台東的孫中光心急如焚,「如果星期一沒帶阿策到高雄長庚報到,我們的床位就會被取消,因為後面排隊要進來的孩子很多。」

顧不了風災路險,他決定取道北邊、走蘇花公路,逆行回高雄,相當於一天之內環台近一圈,一路飆了17個小時的車程趕回高雄:「當時我真的沒辦法,一心只想到一定要即時把阿策送到高長去。」孫中光無奈說。

這樣賭注有了回報,僅僅一個月後,阿策就開口了,回台東時突然脫口吐出人生的第一句話:「媽媽,我回來了!」沒想到,不久弟弟阿湛也和哥哥一樣,也被診斷出自閉症。

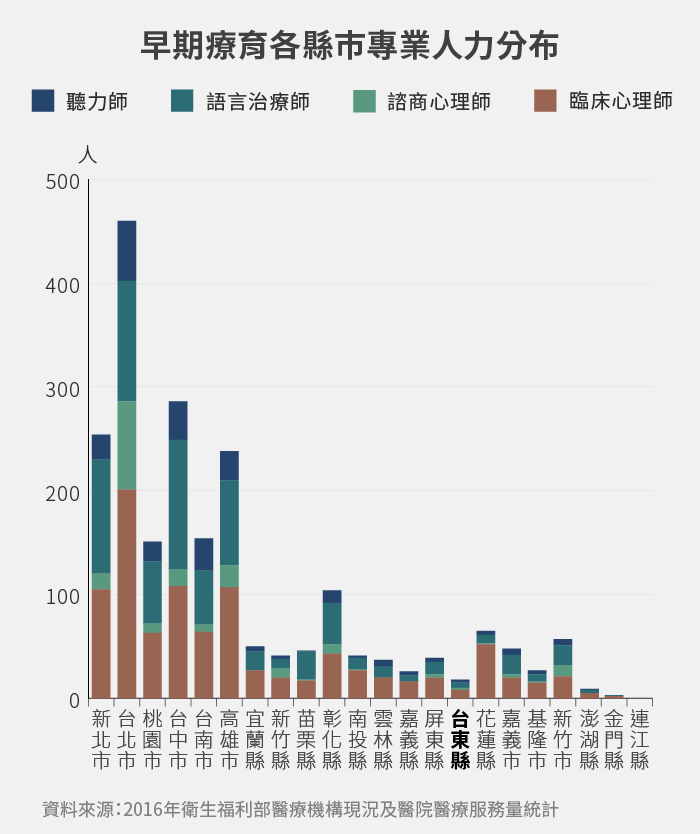

孫中光想到,「我一直在學校服務,也有資訊搜尋的能力,經濟狀況尚可;但台東其他的自閉症家長,有多少人並沒有這個能力,沒有辦法帶孩子去高雄或台北治療和復健,以早療資源差距來說,台北是天、高雄是地、台東根本是地獄,而且當時普悠瑪還沒通車,台東到高雄也多半要開車,南迴動輒坍方,台東人連外出就醫都是問題。」

八八風災後,他四處寫信陳情,希望中央和地方政府重視台東早療資源不足的問題,從總統府寫到行政院,最後,陳情函到了台東縣政府。

或許真應了那句「天助自助」。孫中光帶著病兒闖關的障礙一重又一重,但貴人和天使也一個又一個現身,推促他在絕境中不絕望、甚且發揮更強大的潛能。

台東縣民政處副處長歐斐君是天使一號。8年前,她是社會處婦幼科科長,正是要處理孫中光投訴的負責單位,「當時承辦的同仁跟我說『他(孫中光)很難搞,到處在陳情』,但也當了媽媽的我,覺得應該和這個爸爸親自聊一聊。」

歐斐君坦承,台東早療專業人員確實不足,而且不是只照顧自閉症孩子,早療中心又是委外辦理,但台東幅員廣闊,承辦單位的社工流動率很高。她和孫中光相談後發現:「他不是只要資源的人,也很願意一起承擔,他點醒我們應該要做一些事。」歐斐君鼓勵孫中光成立自閉症協進會,她幫忙申請補助,「以協會辦理課程,把語言、心理治療師引進台東,也可以補助公部門的不足。」

第一個天使,讓孫中光從兩個自閉症孩子的爸爸,變成了整個台東自閉症大家庭的「孫爸」,先是2001年創辦了台東縣自閉症協進會、目前又成立台灣自閉兒家庭關懷協會,定期找來台北和高雄的兒心團隊,為弱勢的台東自閉症兒和需要早療的遲緩兒開辦免費課程。

第二個天使,則讓阿策、阿湛多了一對異姓阿公阿嬷。孫中光是家中長子,原本身為長孫的阿策備受家族期待,但兩兄弟特殊的問題,令血親長輩不易親近,再加上未同住,祖父母的寵愛也轉移到孫中光弟弟的孩子身上。但上天又補了一對阿公、阿嬤給兩兄弟──除了爸爸孫中光之外,阿策、阿湛最親也最膩的人,便是他們幼兒園時的「園長阿嬤」呂秀蘭。

阿策被診斷有發展遲緩時,醫師建議孫中光讓他早點進入幼兒園,多與人互動。但孫中光找了無數的幼兒園,全被打回票,直到他連繫呂秀蘭經營的康橋幼兒園,原本也不抱希望,卻意外聽到呂秀蘭一口答應,還跟他說:「什麼樣的孩子都應該有受教權。」呂秀蘭的援手,讓孤立無援的孫中光感激淚流。

自此,阿策、阿湛不只有學校可以上,還多了一個家。阿嬤把他倆當孫疼、也當孫教,沒有因為狀況特殊就「放任」,教導他們對人要有禮貌、生活要能自理,阿策現在寫了一手好字,還能出口成章;阿湛雖然最愛和哥哥計較,也和哥哥看齊,吃完飯要自己擦桌、洗碗。

這幾年,呂秀蘭年紀大、身體也有些狀況,幼兒園收起來,女兒接手做安親班,阿策、阿湛也進入了台東大學附屬特教學校念小五和小四。但每日放學後,他們會先到安親班寫功課,再到「園長阿嬤」家吃飯,「這麼多年來,阿嬤連飯錢都不跟我收,」呂秀蘭一家人給孫中光的不只是實質上的支持,也讓他看到了「愛」而更無怨尤承擔命運給他的所有難題。

3年多前,孫中光被檢出肺癌,必須北上治療,「孩子母親的精神狀況不好,無法照顧小孩,我當時最痛苦的還不是自己的病,而是,誰能幫我照顧阿策、阿湛?」

孫中光先求助「天使一號」歐斐君。這麼多年來,歐斐君離開社會處,卻成了孫爸爸的好朋友。「我當時真的擔心孫爸萬一『怎麼了』,兩個孩子怎麼辦?甚至做最壞的打算,幫忙找寄養家庭,但要找到一個家庭願意同時收養兩個自閉症孩子,太困難了;要把他們拆散,又於心不忍。」

最後,孫中光硬著頭皮和「天使二號」的園長阿嬤開口。和當年願意收阿策、阿湛入學一樣,這次阿嬤一家人也是一口應允。「孩子放在這裡多久都沒關係,你好好治療吧,」呂秀蘭這樣對孫中光說。問她:「萬一,當時孫爸沒能出院回來呢?」她卻輕描淡寫地說:「他一個人帶兩孩子很辛苦,也沒有人可以幫忙,我們沒想那麼多,就是相信他會手術成功回台東。」

「我在榮總ICU的時候,隔壁床的癌友不幸過世,心裡衝擊很大,每天都在祈禱:『一定要讓我看到明天的太陽!』」顯然,老天聽見了孫爸的禱告,不僅讓他順利出院,還派了更多的天使在他身旁──那些在醫院裡同梯治療的癌友,最後都成了孫中光台灣自閉兒家庭關懷協會的捐助人。

「有一次,真的墊不出錢給協會繳房租了,我心裡問:『是不是不要再讓我做了呢?』沒想到隔三天,就獲得一筆癌友們意外的捐款,又繼續走下去。」

目前,孫中光的協會裡有8名院生,多半是自閉症、腦性麻痺身心障礙的大孩子,協會除了自行安排各式復健課程,同時也是庇護工廠。因為曾經歷過斷炊的危機,讓孫中光思考如何能永續經營:「光靠善心捐助可能無法長久,必須要自己找財源、有自給自足的能力。」他在好山好水的台東,尋找自然純淨的農產品,像是與池上農會合作賣白米,一包賺15元,孩子們在教保員帶領下,操作最簡單的包裝工作,還能領些工資,也有成就感。

5月份,他們賣了1萬5千多包白米,幫孩子們圓了去迪士尼樂園之夢,並與日本的心智障礙家庭交流。當然,多數白米是「天使們」幫忙一起包裝。孫中光坦言,很多人認為,這些孩子根本不值得有夢,而他心中真正的願望是成立共伴家園,讓台東自閉症和身心障礙孩子,未來有一個長期安置機構,圓夢計畫是通往共伴家園的起點,「他們必須要讓社會看見。」孫中光老實說。

直到現在,台東縣早療的臨床心理師、諮商心理師、語言治療師人力還是個位數,在本島縣巿仍排倒數第一。努力了8年,進展十分有限,台東許多身心障礙家庭仍未被照顧到,這是孫爸爸心裡的掛念。

當年太太懷孕的時候,孫中光只是想著,未來要讓孩子學英文、學才藝,然後想辦法調到西部的學校去工作,讓阿策、阿湛受好的教育,和自己姊姊的孩子那樣,可以出國念書,或許念法律、當律師法官,有安穩舒坦的人生。

但這些「制式」而「安全」的想像與計畫,早已消散,其實根本從來不曾在他的生活裡發生。他生活實際的景象是──

尖叫聲。任何「未按規則」突發的狀況,無法適應或調適的阿策、阿湛便會失控尖叫。

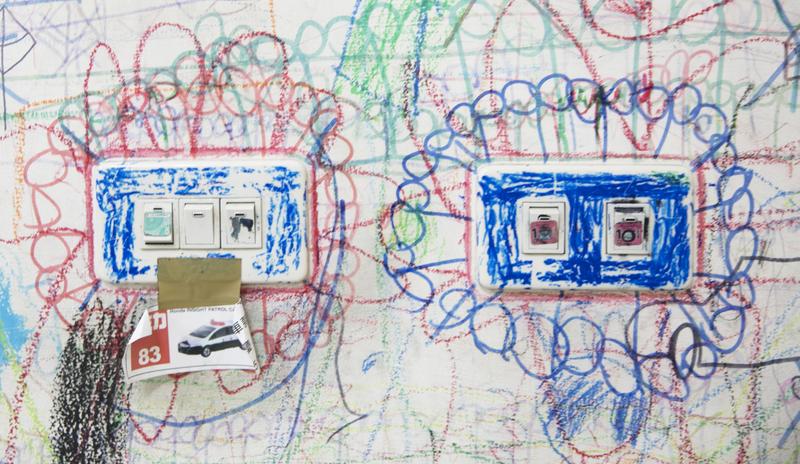

塗鴉畫。兩兄弟話語很少,但無所不畫,屋裡的牆壁、孫中光的車子,都是他們的畫布,只是距離天才畫家又有點遠。

他的孩子,可能永遠是不會變成蝴蝶的毛毛蟲,未來可以是什麼樣子呢?

「有時我也想,兩個兄弟都是自閉症也許是比較幸福的事。我看過其他的自閉症家庭,一個孩子生病、一個正常,最後不是健康的那個孩子得犧牲自己的幸福去照顧另一個手足,就是選擇自己的幸福讓自閉症的手足獨自住到機構裡去。」前者是犧牲一個孩子的幸福、後者是一個孩子被遺棄,「我希望,阿策、阿湛永遠在一起,一直是『一家人』。」

「毛~毛~蟲!」阿策邊在爸爸車子上畫著、邊大聲著念出聲來。黑筆把一個圈圈一個圈圈整整齊齊緊緊挨著。肺癌第三年,距離醫學上「安全」定義的五年,還有一年多,孫中光不知道自己還有多少時間,為了兒子畫裡的想像,他只有繼續把每一天都當成最後一天般的戰鬥。

2019亞洲出版協會卓越新聞獎(SOPA) 【卓越視頻報導獎—首獎】《我們仨》一個癌父為自閉兒奮鬥的故事

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。