Wonder Foto Day 2017後的觀察

無庸置疑,具有強烈表現力的作品確實有他們自己的獨特情感,但我們還是要考慮到,這種情感大多是大眾媒體在無形中形塑而成的制式感性以及視覺趣味。所以,我寧願花更多時間去關注那些「跨越多元政治正確」的作品,這些作品瓦解我們既有的感覺認知框架,重新生成投射到未來的感性,進而啟動我們思考(而不只是展現個人風格的嘉年華消費,當然來這場域的作者似乎較少嚴肅地思考這件事)。

姚尚勤

儘管姚尚勤試圖科學般地如實呈現物件,但他跟德國杜塞道夫學派(Dusseldorf School)強調客觀的攝影語言還是有所差異。如果說德國學派的攝影更偏向逼近去主體的客觀紀錄,那麼姚尚勤則是用年輕活潑的方式,讓這些物件照片有如在觀者前「表演自身」,又不落入主體表現的窠臼裡。要言之,他鬆動了既有攝影框架,用數位原生的語言邀請觀者進行想像力的活動。

儘管他還在實驗中,作品的整體思考算不上精緻完善,但恰恰是這未完成的狀態讓作品更具潛力,而這種未完成感就像處於進行實驗的過程(他將來想跟科學家合作),讓人更期待他走向的未知之境。

在傳統與實驗的對話以及建構重組中,姚尚勤開顯出投射於未來的感性(在我們感知範圍之外)。這種「預期的未來」跟「重構的過去」之間的複雜接力,恰恰形成既「不合時宜」,又同時最「前衛」的矛盾綜合體。

陳琨揮與徐沁

如果說姚尚勤考慮的是攝影與科學之間的跨界實踐,那麼台灣創作者陳琨揮與徐沁的《環遊世界》則是考慮網路時代的「旅遊文化」,以及人們「感知圖片的方式」。他們虛構了一位無人稱主角,到世界各地旅行,並用傳真機回傳他去過的地方的照片。(事實上他們是在Google Street環遊世界,並從中截圖,將大量的「旅遊影像」放進傳真紙裡,並用「影像─裝置」的方式,結合影像、聲音、裝置呈現)。

此外,他們簡約又內斂的裝置,邀請觀者不斷往下瀏覽(裝置本身就是把作品不斷往下拉),同時在瀏覽過程中聆聽在旅行途中的無人稱主角,對旅行本身的懷疑與不確定。有趣的是,在他們作品中,也透過某種虛擬影像的交錯,對今天「蓬勃的旅遊文化」、過多的「觀光客凝視」,以及「攝影真實性」提出質問。

相較於WFD許多再現旅遊過程的照片(不管是內心風景或者紀實攝影),陳琨揮與徐沁的作品更具某種「虛構」可能,並同時質疑了「攝影跟真實之間的關係」。而我們也可以感受到他們透過虛構敘事的發展,重新用特殊語言鬆動我們對旅行的僵化印象。

石真

不同於上述更專注於數位時代差異感性的創作者,來自中國的石真更具復古情懷,試圖從過去被遺忘的檔案中重新投注個人感性。他偶然間在歐洲獲得一本二手的家族相冊,在這也同時也開啟他的好奇心,想去探究這些家族系譜的關係,並重新編織成一本精緻度驚人的手工書《Memories Of Things Past》。

我們在翻閱這本書時,也是在「石真的編輯敘事」與「拾獲的他者家族史」之間不斷遊蕩。換言之,這種老照片的挪用與重組,恰恰打開我們觀看的不同角度(不只是實證資料,也同時是石真所鋪陳的敘事)。

但是,她並不止於重新編輯,他在打散過程中融入了自己收藏的其他影像,讓這些已死去的檔案,在當代重新賦予新生命。這種挪用與改造的方式,也擾亂作者原創的預設。此外,我們也不確定這些照片是否確切真實。也就是說,石真的作品不只讓我們看到客觀真實,她作品生成的曖昧性,也啟動我們追憶腦中的影像,並在虛構/真實之間不斷跳耀。

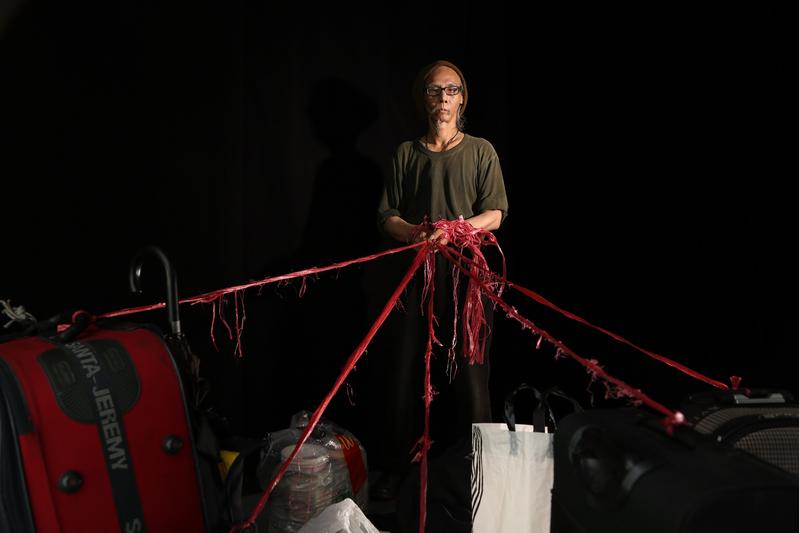

何佩玲

如果說石真在被棄置的他者家族相冊中重構出某種私人感性,那何佩玲則是更「往內挖」,從自己的家庭相冊中探索個人與家庭之間的關係。雖然以親人為題的創作並不少見,但何佩玲自己編輯的書《母親極度漠視的疼痛》,不論是從家庭照片的挪用以及母親的敘事重組上,都具有特別的想像。

此外,錄像作品《Charges Against My Father》則是在裸體上不斷書寫她父親罵她母親的日期紀錄。相較於私密探索家人的攝影創作,何佩玲的錄像作品更具早期女性行為藝術的挑戰性。重要的是,在她創作中並不止於個人私密的情感曝露,而是讓人感受到更多「自我/家人」、「女性/權力」、「私人/公共」之間的衝突與難解的矛盾。

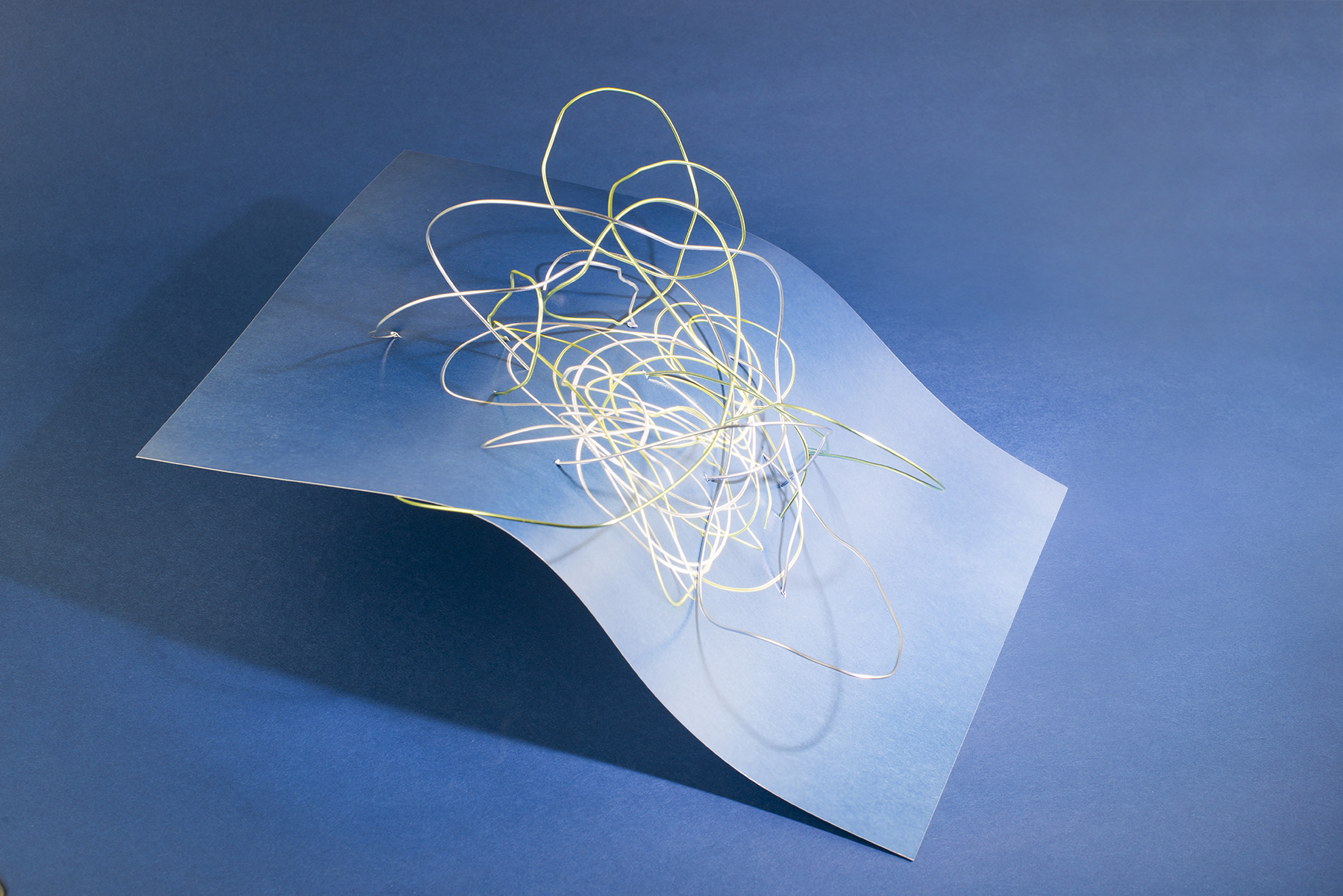

Maria Lezhnina

假如何佩玲關注挖掘女性私密情感與家庭權力之間的關係,並用書或錄像的形式呈現,那麼具有建築背景的俄羅斯創作者Maria Lezhnina則是採取有如「雕塑」一般的方式呈現攝影作品,她展示作品的木箱裝置與平面影像形成一個整體,如同建築一般(不只是裝置是平面影像的載體)。

此外,她也關注高速全球化下的景觀,以及高度發展中的「氣候」(照片是她在世界各地拍下的怪異景觀)。在這人類世(Anthropocene)的當下,我們該如何與環境共處?如何看待那些人造自然的景觀?人類的高速開發對整體環境產生哪些影響?

這些影像的呈現具有某種怪異的色調以及質地,她特地刷淡這些影像,讓這些影像有別於一般平面影像,呈現出如同雕塑的立體質感。換言之,這種平面/立體的形式轉換,讓我們在觀看這組作品時,也喚起感知世界的獨特方式。

方言社

在眾聲喧嘩的自我表現中,方言社相較安靜地呈現澳門地景的現狀,他們以更為節制的手法呈顯高速現代化的澳門面臨的人造/自然衝突。但正是因為這種節制的冷調,賦予我們對現代地景的想像可能,並刺激我們去質問這些地景的種種詭異。

這次他們帶來的新書《MAORGANIC》,是由4位作者同時創作的主題,拍攝澳門正在發展的環境空間。MAORGANIC在粵語裡指的是「沒有有機」,而我們也可以感受到作品中,自然生機不斷被人造物(人造自然)所取代。

此外,我們也能從他們的「在地實踐」中,感受到由下而上的文化活力(把照片折疊到書裡的展示形式也極具活力)。在他們的作品中,我們看到的不是澳門風光的美景宣傳(由上而下的意識形態宣傳,比方說在旅遊宣傳看到的奇觀),更多的是關於澳門本身變化的深刻思考。澳門在他們眼裡有如杳無人煙的鬼城,而這種影像冷調,也引發我們追問,並在其中感到「文化地理劇速的變化」以及「身分認同」的矛盾。

可能有人會認為我用過高姿態看待WFD,畢竟這本來就是大眾消費娛樂的場域,許多人來這邊本來就只是想消費大眾品味,為何要像是說教般的討論藝術創作的態度或精神?思考很辛苦,只是想消費美學品味還有可愛的視覺趣味,放鬆一下不行嗎?而且華山本來就是文化工業的聖地。 但是,我想強調的是,藝術創作的精神不僅止於消費/被消費,更重要的是能否產生出新的問題意識,以及企圖逼近永恆的態度;而不是直接陷入「反正今天什麼都可以的相對主義」、「不相信一切的犬儒心態」、「假性多元的意識形態」中。

無論如何,我在展場中看到創作者們用熱情、掏心掏肺地講解自己作品時,同時也開啟了某種新關係的建立,而這種關係的建立,確實讓人動容,因為這讓參展者更加「參與世界」。但是,在對談過程中,我們或許不要只停留在個人感性風格曝光的行銷操作;更重要的是,我們能藉由對話或作品本身,鬆動僵化的感性,給予參展者「啟發性的思考」。

平心而論,相較於台北其他的攝影展,WFD確實具有激發年輕人想表現自己的活力(因為目前許多攝影展都是現代主義的審美、旅遊沙龍、紀實風光人文、時尚流行等等)。但是,展場的規劃,還有作品的審查機制,仍有很多的改進空間。

比方說,由於入場人數過多,再加上參展者的展示空間很擁擠,所以許多人沒法好好地觀看展覽,看作品時有如浮光掠影般的「瀏覽」、「消費」(就如同在臉書上看訊息的方式),很難有深度的交流。少數在挑戰攝影界限的有趣作品(通常看起來讓人困惑),不免被表現力強、絢麗奇觀、美學形式高、情慾高張的作品給遮蔽。

此外,由於展場脈絡的隨機分配(不管什麼風格全部混在一起),讓觀眾也無法感受作品脈絡之間的整體關係,一直在隨機片段地跳躍瀏覽。我們就像是在消費文創商品一樣,很難專心地思考交流,看了很多很多作品,但是卻幾乎沒有什麼作品能讓人印象深刻(跟刷臉書一樣)。

總之,攝影不只是大眾媒體所形塑的既定模樣,更多的拓荒者儘管孤獨,但他們既前衛卻又不合時宜地走在時代界線上,挑戰你我對攝影的認知,並啟動我們繼續實驗不合時宜的越界行動。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。