週六專欄【電影不欣賞】

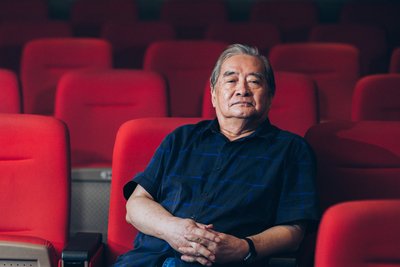

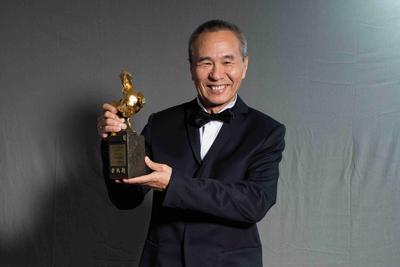

一生充滿傳奇的導演牟敦芾(1941-2019),在1966年就讀台灣藝專時,與同校同學黃永松、黃貴蓉成為導演陳耀圻拍攝的紀錄片《上山》裡的主角,兩男一女走入新竹的五指山踏青,在訪談時牟敦芾就顯示出自己對電影的熱愛,年約25歲的他在片中以「不當導演寧願死」作為自己的職志。

畢業之後,他於創作初期就以獨立電影之姿,在台灣攝製兩部電影長片《不敢跟你講》(1969)與《跑道終點》(1971),影片在2018年台灣國際紀錄片影展的「台灣切片|想像式前衛:1960s的電影實驗」出土展映後,引發許多議論,更獲得許多國內外的邀約放映,至今不斷。

一方面,因為有「禽獸導演」封號的牟敦芾在華語電影圈的血色風格,像是《姦魔》(1977)、《打蛇》(1980)、《黑太陽七三一》(1988)、《血戀》(1995)等片,叫人難以想像他在創作之初竟有如此真摯的寫實之作;另一方面,這兩部黑白電影皆表達了對孩童世界的關心,並直接批判了保守的社會價值觀,在創作美學上展現不凡的高度,但傳因涉及師生戀及同性戀被政府列為「禁片」,都沒有上映紀錄,增添許多神祕色彩。

在經過多次的映演後,已有許多影評與專家針對這兩部作品撰寫長文,散見於網路媒體及書籍中,更有人以「台灣新電影之前最好的台灣電影」、「足以改變台灣影史的作品」來評價《不敢跟你講》與《跑道終點》。

「⋯⋯或有一個人或是一個什麼東西,走出了軌道,或者說提出了反抗的一種意識,或是以各種不同的形式表示它的抗爭、奮鬪,對命運的或環境的或對任何東西的抗爭⋯⋯是不是你(李行)在不自覺當中表現了消極,表示你上午講的一句話:人有時不能與命運抗爭。」 ──〈一個中國導演的剖白:李行作品研究〉圓桌會談

「我的回答只有一句話,『不入虎穴,焉得虎子』或者是『我不入地獄,誰入地獄』,對很多事物,你感到不滿意,你就要接觸他,改變他,光是喊口號是沒有用的⋯⋯」 ──〈中國嬉皮牟敦芾〉

諸多盛讚,都更凸顯了牟敦芾未廣為上映的兩部作品可能改寫台灣電影史的可能性──是否這兩部作品能為福爾摩沙早20年打開獨立製片的可能性?是否在健康寫實與台語片之間,形式美學能夠有不同的突破?台灣是否曾經有過新電影之前的另一種「新電影」?本文將從文本形式和電檢歷史兩大面向重返這兩部作品,並思考影片的特色,以及牟敦芾作為叛逆導演形象如何與這段歷史息息相關。

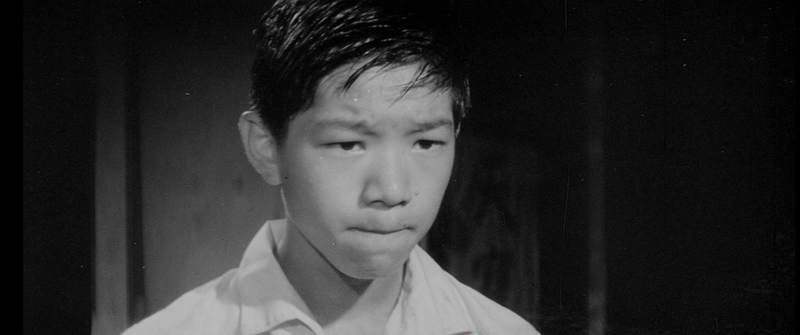

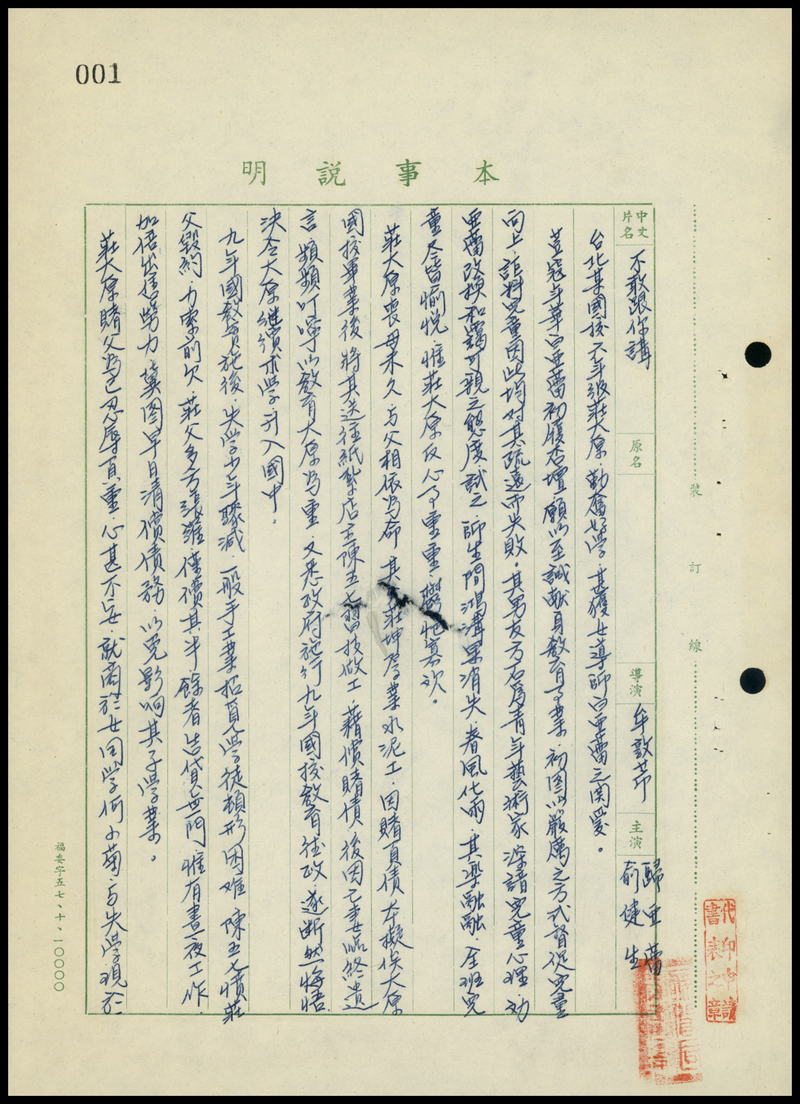

《不敢跟你講》和《跑道終點》兩部作品的故事都可說是平鋪直敘,沒有太多的轉折。前者聚焦在男孩大原的學校生活和賭徒父親家徒四壁的境況。孩子一方面逃避學校的規訓,躲在自己的祕密基地裡,尋求童年單純遊戲的快樂,然而父親的賭債最後卻讓大原心生愧疚,去報社打工而更加荒廢學業──兩人最後奇蹟似地和好,讓男孩能夠繼續接受國民教育。後者則是小彤與永勝兩個孩子鎮日無所事事,在屏東的海邊建起了自己的堡壘,而後永勝在兩人較勁的賽場上,不幸猝死,讓小彤帶著創傷成為了永勝家非正式的繼子,嘗試帶著兩代三人走出傷痛。不過在影片結尾,即便小彤為永勝達成了心願──幫他們家麵攤存夠了錢,頂下一間店面──他似乎還是無法擺脫喪友之痛,最終復歸黑暗。

簡單的敘事讓牟敦芾能在形式上有所發揮,並透過節制卻出色的鏡頭語言表達人物的心境。舉例來說,兩部作品都有非常特異的開場。《不》的開場把攝影機架在旋轉的轉盤上,拍著享受速度以及隨之而來模糊暈眩的大原,傳達出他想擺脫無助、平庸現實的心態,讓人想起艾普斯坦《忠實的心》(Cœur fidèle, 1923)當中類似的恍惚段落。

《跑》則更極端地在開場抹滅了任何畫面上的事物,從全黑的畫面當中現出兩點搖晃的光源,看不出是什麼在擺盪著。攝影機變焦,使得晃動的白點好像離觀眾更遠,而攝影機也往後退到礦坑隧道外。片名字卡《跑道終點》透過光學效果從黑暗深處往前放大、消失,剛好迎接從幽影中現形的兩個男孩,相見的第一句話就是「他媽的」,稍稍突破語言的禁忌,讓我們知道這是他們兩人的私人(而且沒有成人的)空間。

換句話說,消瘦的敘事為兩部作品帶來的是場域形構上的對比:場所和空間的差異。學校和家庭的「場所」因為有著特定的功能,而帶著某種程度上的壓迫感:成人的目光、社會群體的規範、既定的行為模式都是青少年需要抗爭的事物。在《不敢跟你講》當中,歸亞蕾的角色變化就暗示了校園的空間可以從令人窒息──像是《皇天后土》(1980)的規訓場域──變得更適合個人成長。話雖如此,孩子早就能夠將充滿現代化蹤跡的成人設施轉換成遊樂場的「空間」,探索著從家裡到學校之間能有多少種逃逸路線,把屋頂、伐木場、礦坑、海灘、放牧地、操場都轉化成為自己閒晃的場所。也因如此,這些段落給人一種「新浪潮」的效果:當影片的場域脫離了特定場所的功能與敘事因果關係上的要求,人物就能在脫離用途的空間當中漫遊、探索新的可能性。

對於生活環境的寫實描寫,成了選角上實際的考量。由於業餘演員所扮演的孩子是這兩部片當中的主要視角,牟自然就將他們日常生活的可能經驗融入在表演之中,透過尋常的場合構建自然的對話與表演。通常,他們的表情沒有太多的深度或是人情世故的糾葛,是對現下事件反應的情緒──眼神呆滯、驚訝,嘴巴微張、眉頭微皺等等臉部表情與身形的表演,搭配上敘事的發展而獲得明確的意義。更巧妙的是類似維斯康提(Luchino Visconti)在《大地震動》(La Terra Trema, 1948)的調度,透過構圖裡環境、尺度與人物走動為三者來強調孩子的內心,像是人物無可適從的遊走。最驚人的例證則是《跑道終點》的建構式剪接,讓小彤訴說傷痛的臉龐從黑暗中浮現出來,透過視線連戲和交叉剪接插入永勝母親的鏡頭,讓她似乎親眼目睹孩子癱軟倒地的現場。透過專業演員(劉引商充滿戲劇張力的特寫)和業餘男孩的對比,加上剪接的渲染,激情與悲痛似乎有了可觸的形象。

可感的激情為兩部影片的階級問題找到了出路。《跑道終點》裡頭颱風雨的夜晚,小彤的父親下了自己的私家車,陪著小彤和永勝的父母把麵攤從水溝的低陷處搶救出來,而影片最後永勝家也頂下了一間店面,在現代化的施工現場踏上成為中產階級的道路。《不敢跟你講》則是透過歸亞蕾教師身分的轉化,嘗試理解社經地位低落的家庭,如何能透過九年國民教育脫離貧窮的沼澤,讓孩子不用在吃飽穿暖和教育之間做抉擇。實際上,片尾充滿正向積極意義的國教片段,雖然跟影片的憂鬱調性似乎相違背,但令人無法置信的結局其實是某些新寫實主義作品的重要特色,狄西嘉的《米蘭奇蹟》(Miracolo a Milano, 1951)甚至還讓天使直接出場拯救了孤兒。當影片中的小人物無法依靠自身的意志行動來改變世界,那麼悲愴的場景、無處釋放的情緒,當然就只能依靠做為機械神的現代化教育來拯救。

實際上,「新寫實主義」其實不是我們事後強加的標籤,而是同代人看待牟敦芾才華的盛讚之詞。從這點,我們可以嘗試重建他作品在電檢下的「真相」。

「影評將本片的攝影與燈光與柏格曼的作品相較,並把牟對於孩子纖細的描繪和狄西嘉相比。文化局年輕的官員甚至嘗試想讓本片獲得足夠票數,當選為1970年最佳影片。」

由此可知,當年就有人認為這是台灣另一種新寫實主義的可能。

然而,禁演風波又是如何呢?克氏認為這是文化局內部世代的鬥爭,「文化局老一輩的成員說片中需要修改特定場景,才能發行」。片子最後拿到了發行證,但卻沒有電影院想放,大家都覺得影片是「藝術」片。即便是在彰化安排的放映,觀眾也只有寥寥數人,「影片無法與彩色、亮晶晶的鬥劍作品或音樂歌舞劇相匹敵」。接著,影片似乎落入更低的谷底。因為「片裡有太多的貧窮,可能會在國外製造錯誤印象」,《不》也被打上不適合出口的印記,而牟也在這時候離開台灣,前往香港與「國泰」談論合作機會。這篇報導最後提到《幾度花落時》是牟用女兒化名拍攝,已經殺青,而他已經找到一群「受美國教育的國民黨二代菁英」出資協拍《跑道終點》,影片即將完成。最後,對於克氏來說,「牟可能是少數在台灣有才能也理解在地影業的繁文縟節,有機會拍得出好作品的人」。

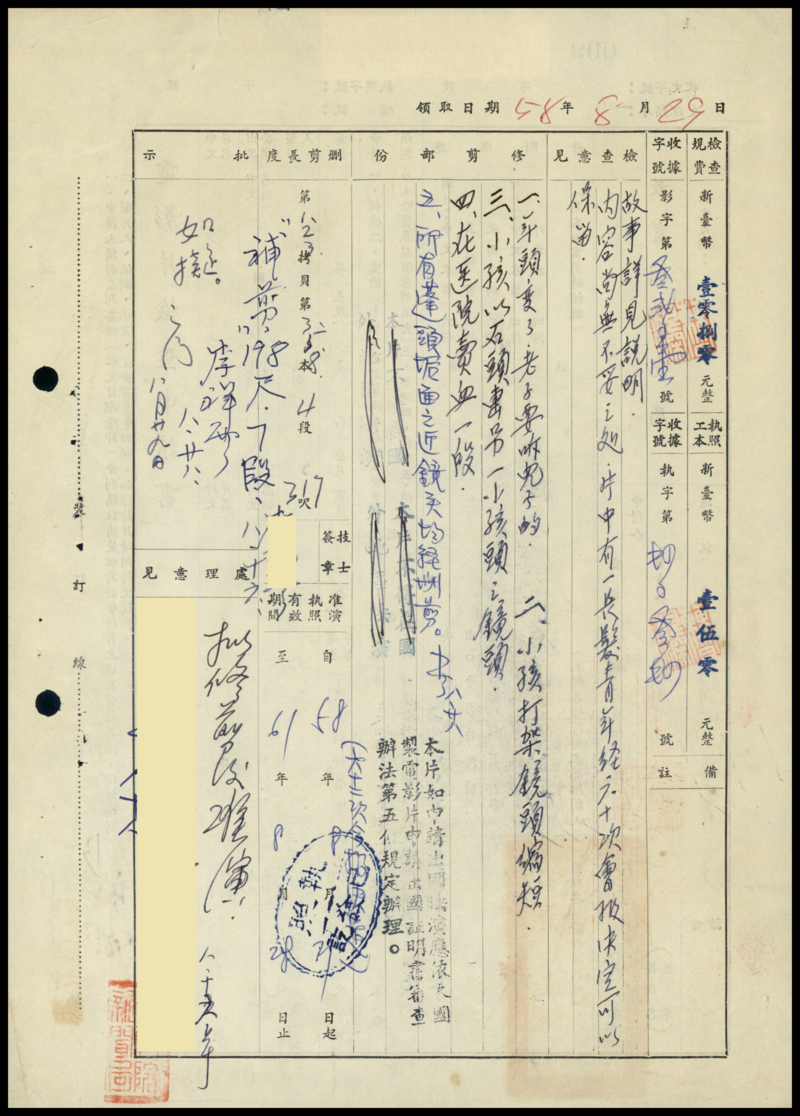

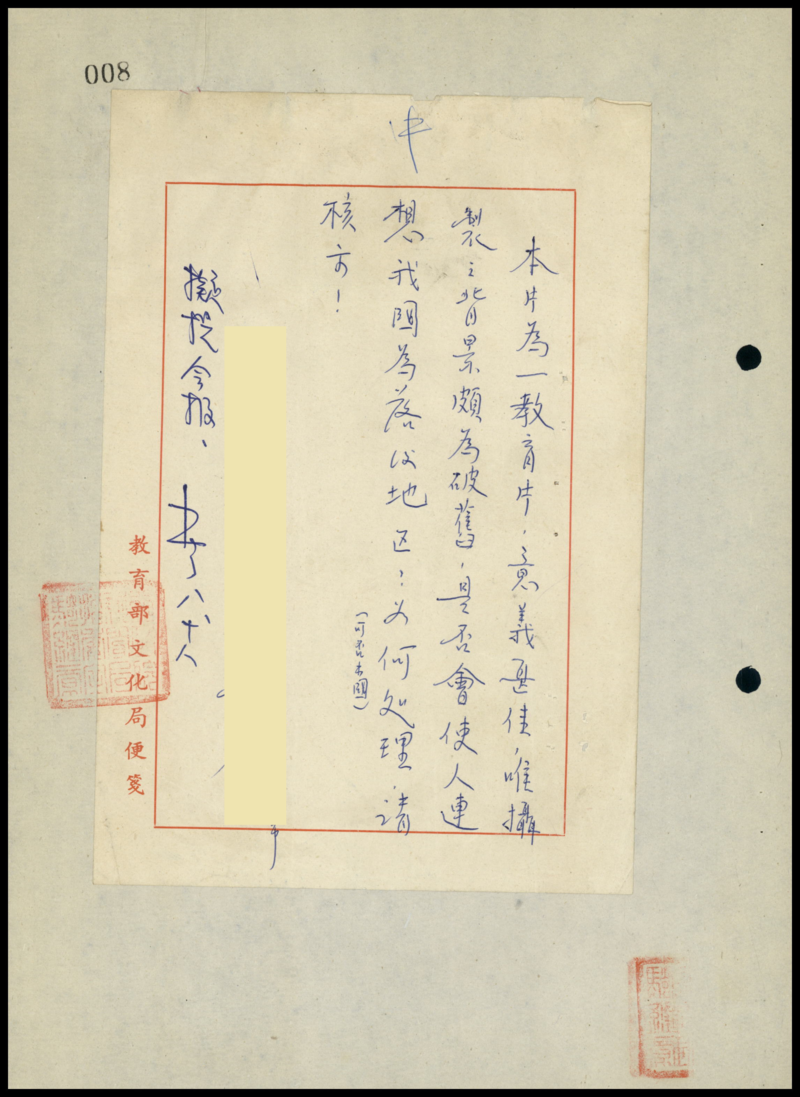

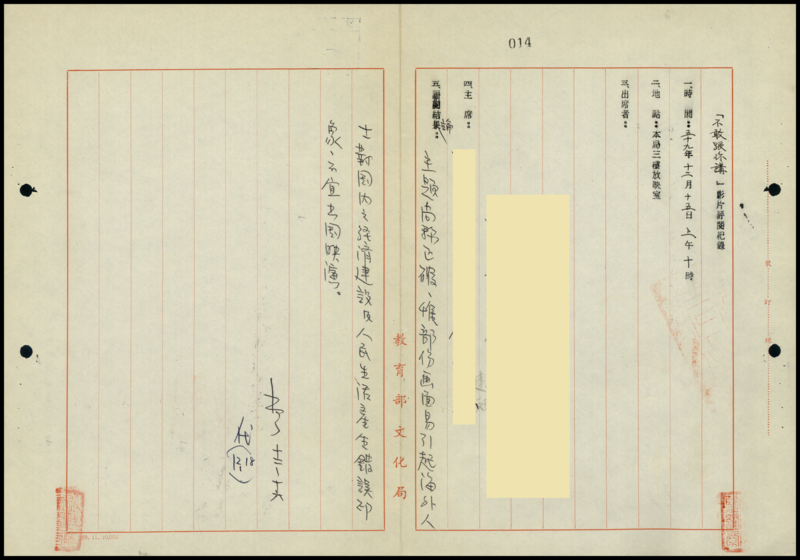

從1969年8月29日的卷宗看來,電檢要求刪減影片當中孩童的打架段落、醫院賣血片段以及所有「蓬頭垢面之近鏡頭」,大概佔整部影片的6個百分比(515尺),而送審的意見上已經兩次蓋上「本片不得在國外地區映演」的公文章(兩章其後又被刪改,補蓋應照相關規定審查出國)。公文上更有便箋意見認為雖然「本片為一教育片,意義甚佳,唯攝製背景頗為破舊,是否會使人連想我國為落後地區,如何處理,請核示」。其實,新聞局早在1967年重新修定《本國製電影片出國證明書審查辦法》,應付六○年代後期大量增加的出口業務,並在4月28日為了審查時效修訂細項,讓「本處專門委員會檢查初檢之影片時,即在檢查卷上註明是否適宜出國映演」。也就是說,與《遠東經濟評論》專文稍有差異之處來自於在審核執照時,電檢處就已經決定了《不》一片的命運,而非後來才發生的事件。

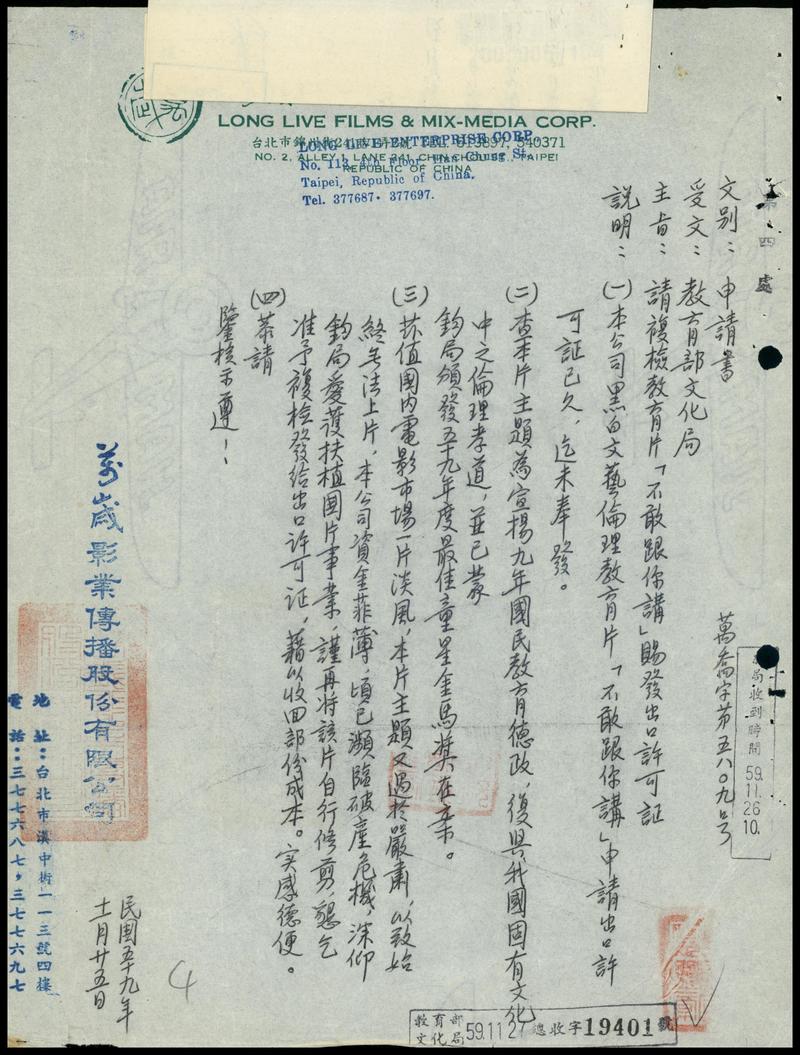

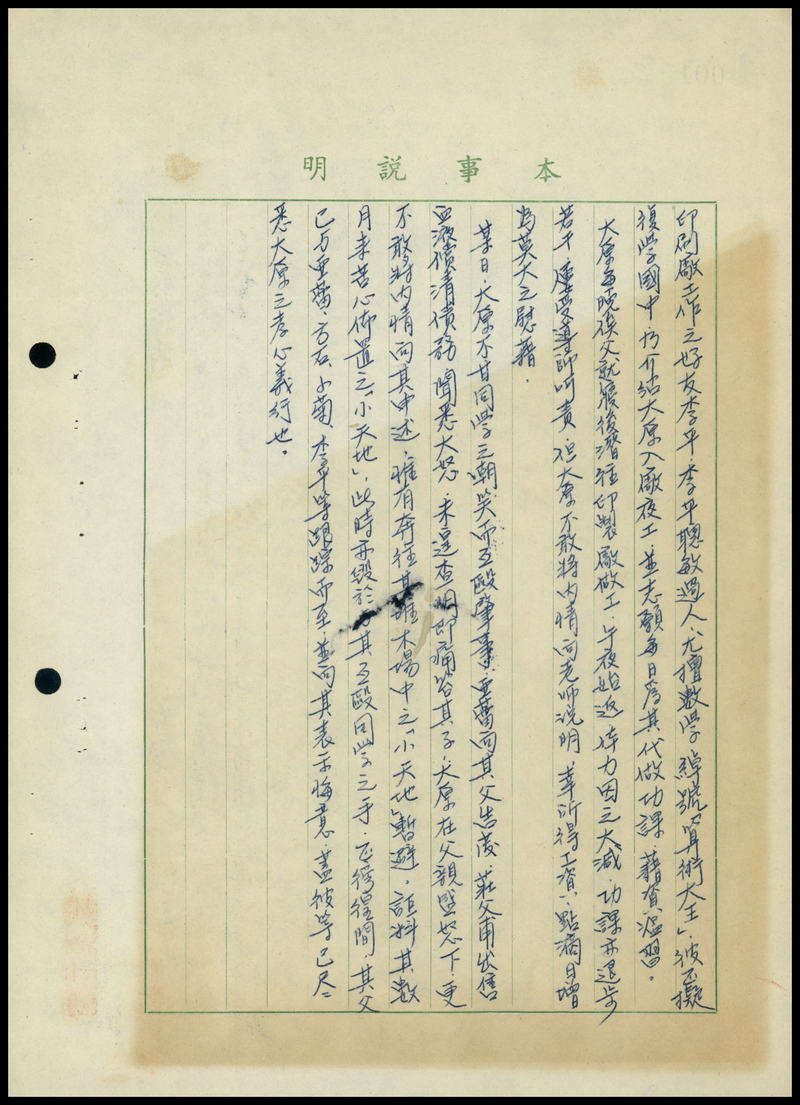

另外,從送審的影片本事上,就能看出九年國教本來就已經是《不》的潛文本:「⋯⋯亡妻臨終遺言頻頻叮嚀以教育大原為重,又悉政府施行九年國民教育德政,遂斷然悔悟決令大原繼續求學,升入國中」。不過,在影片的本事上如同出品人劉緯文的印象,沒有提到正向光明的結尾,而是透過影片角色的大團圓收尾。我們可以透過卷宗裡另一份文件來思考差異的緣由。一年後,萬歲影業公司在1970年11月26日再度送文電檢處,稱:

申請出口許可證已久,迄未奉發⋯⋯本片主題為宣揚九年國民教育德政⋯⋯值國內電影市場一片淡風,本片主題又過於嚴肅,以致始終無法上片,本公司資金菲薄,頃已瀕臨破產危機⋯⋯謹再將該片自行修剪,懇乞准予複檢發給出口許可證。

從這份申請書看來,《不敢跟你講》的確是因為市場因素無法上片,而非直接的政治干預。為了回收成本,製片公司再度強調了國民教育之於影片的重要性,並再度「自行修剪」。因此,我們可以猜測出品人的印象與當今留存版本之差異,可能是影片初次上映所映演的版本以及二次送審版本之間的不同。為了出口,牟或是公司做出強加正向積極訊息的修改。即便如此,電檢處還是不領情,結論依然是「不宜出國映演」。

《跑道終點》是否遭受類似的命運,我們現今仍不得而知,但從《不》片的命運看來,影片的確沒有真正地被禁止上演,也因此我們可以推測牟後來的發言動機有幾種可能性。有可能是他把出國許可證當成檢禁體制的延伸,也可能是牟本人為了塑造自己「壞小子」的形象而編造出來的說詞,讓他能夠在邵氏建立自己從體制外到體制內,仍然繼續在突破禁忌──像是《撈過界》(1978)和《打蛇》(1980)──的印象。「如果不當導演,寧願死了」,牟在《上山》(1966)裡這麼說,但電影總得找到自己的觀眾,比起沒人看的電影,看不到的電影總是有了許多的想像空間。

談起這兩部作品,影評學者們的語氣常常隱隱透露著某種「錯過的良機」,也就是說,牟敦芾本來可以成為新電影之前的新電影作者,但這種說法似乎低估了當時文化環境的限制──缺乏獨立發行的影視映演網絡以及國外影展的支持──而透過現下的電影品味回頭審視過去沒有踏上的岔路。或許,我們應該要感到慶幸兩部作品在21世紀找到了屬於如此影片美學的觀眾,而讓我們可以重新審視牟敦芾在台灣電影史上被忽略的地位。

稱牟敦芾為掀浪者,意味著在看似平靜的六、七○年代裡,曾有一位中國來的青年,把台灣稱做自己的家鄉,橫跨了台港中三地的影壇──而他早期的這兩部作品50年前未被當時觀眾所明瞭的震盪,也逐漸浮上了海面,讓我們理解當時的銳氣與企圖,以及現下需要重新面對影史的未竟之業。

※本文轉載自《牟敦芾早期作品:不敢跟你講X跑道終點》藍光雙碟珍藏版手冊,亦刊載於《Fa電影欣賞》189期「新電影之前,一個人的浪潮:牟敦芾的《不敢跟你講》與《跑道終點》」專輯。

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與「全國最悠久的電影雜誌」《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。